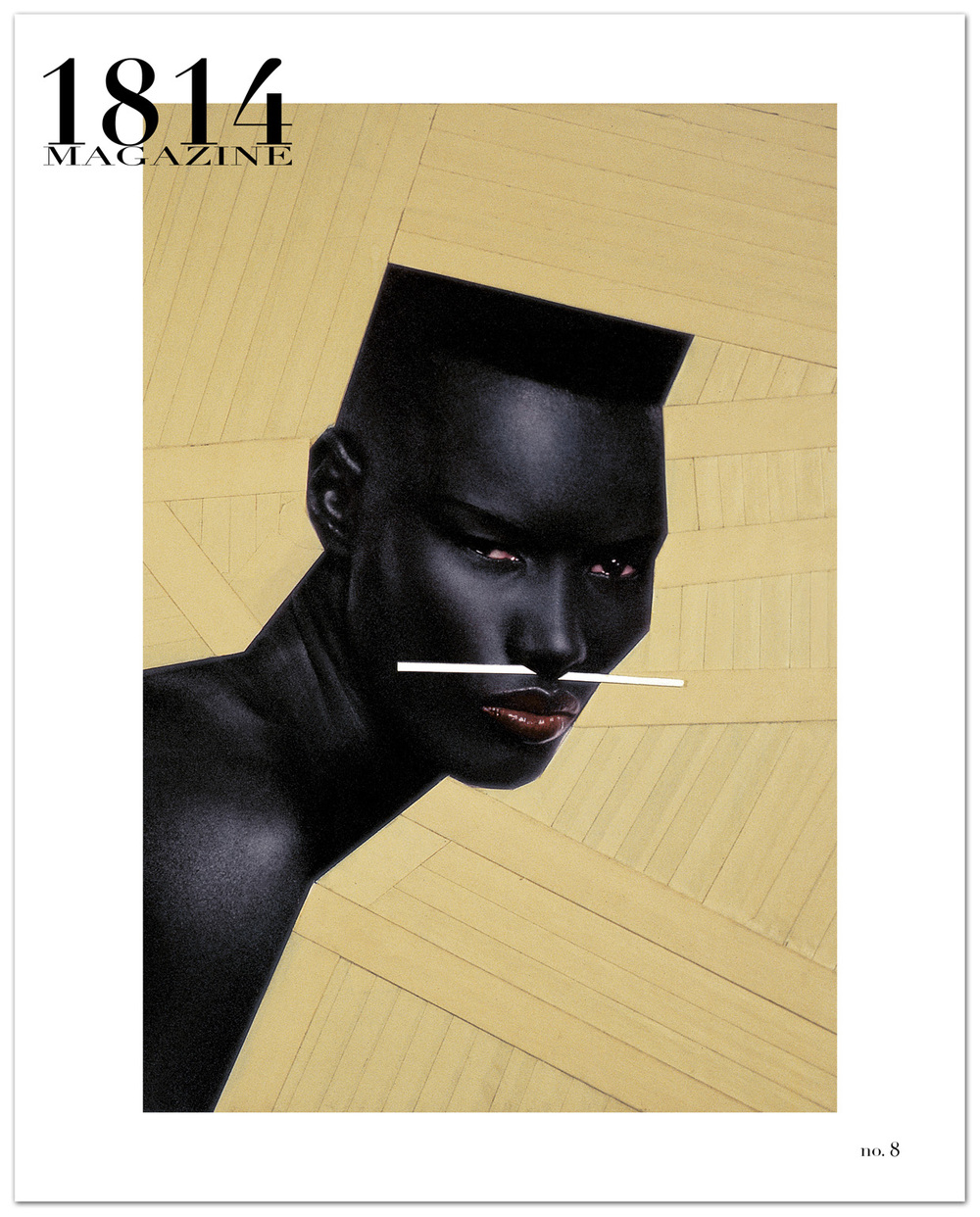

Jean-Paul Goude, So Goude, 1814 magazine, 2015

1814 magazine, Issue 8

1814 magazine, Issue 8Cover : Grace Jones, Cry Now, Laugh Later, painted photo, sticky tape and cardboard, New York, 1982 by Jean Paul Goude

C’est sur les toits de Paris que je retrouve Jean-Paul Goude. Les baies

vitrées de son bureau, sur les hauteurs de ce qu’il nomme Belleville

Hills, s’ouvrent sur un ciel d’automne gris Paris, posé sur une mer

anguleuse de zinc du même gris. Atmosphère monochrome, très vite

joyeusement animée par l’énergie et l’enthousiasme du photographe /

réalisateur / metteur en scène / designer / illustrateur... qui se

raconte volontiers, sa marinière rayée s’animant sur le cuir noir de son

fauteuil. Moteur !

Je suis né à Saint Mandé, une petite ville de banlieue aux portes de Paris, juste en face du zoo de Vincennes - ce qui explique l’influence des "rugissements de la ménagerie" - et, à côté du Palais de la Porte Dorée, un magnifique musée consacré alors aux gloires passées de l'empire colonial français. J'ai commencé à gagner ma vie en tant qu'illustrateur au début des années 60, alors que j'étais encore aux Arts Déco. J'avais environ 20 ans. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'être présenté à Harold Hayes, le rédacteur en chef du magazine Esquire, qui m'a fait venir à New York et m’a proposé de travailler pour lui en tant que directeur artistique. C’était en 1969 et le prestige d'Esquire était à son zénith. Toutes les stars de la littérature américaine y collaboraient : Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote, Gore Vidal, James Baldwin, et j'en passe. Si Harold Hayes m'avait engagé pour apporter une nouvelle identité visuelle à son magazine, il m'avait également encouragé à continuer de développer certaines de mes idées les plus improbables. Au bout d'un an, et à mon grand soulagement, j'ai été promu au poste de “art editor“ du magazine. Finies les mises en page ! J'étais chargé de trouver des idées visuelles pour le magazine et de les exécuter, ce qui me permettait de me concentrer sur des sujets qui m'inspiraient personnellement. J'avais envie de m'impliquer davantage dans les différents projets et de produire un travail qui reflétait mes propres valeurs. Après tout, même si je suis à moitié américain du côté maternel, je suis né et j'ai grandi en France, et je portais en moi une sensibilité très française, à laquelle j'étais très attaché et que je n'avais aucune intention de perdre. Je me souviens d'avoir vu Federico Fellini interviewé à New York à la télévision tard dans la nuit, il expliquait pourquoi l'idée de travailler aux États-Unis ne lui plaisait pas. Il aimait Hollywood mais il s’y sentait perdu, la culture américaine étant trop éloignée de la sienne. Il estimait que son inspiration, ses idées, ne pouvaient se développer que dans le contexte de ses racines italiennes. Sa réponse m'a impressionné. Elle a soulevé une question : Quelle est ma culture ? Et comme le dit le cliché, "qui suis-je ?", "où vais-je ? »… Je n'y avais jamais sérieusement réfléchi. J'aimais les arts, le théâtre, le cinéma et les filles, les filles exotiques en particulier. Et quand une de mes amies noires m'a dit que j'avais la “Jungle Fever“, cela m'a donné l'idée d'un livre qui irait à la racine de ce qu'elle suggérait. Avais-je attrapé une nouvelle maladie ? Cela m'a fait prendre conscience que j'avais une véritable histoire à raconter, qu'à ma connaissance, personne n'avait racontée auparavant. Me choisissant moi-même et mon itinéraire comme paramètres, j'ai décidé de développer ma propre mythologie et j'ai commencé à écrire un livre autobiographique que j'ai tout naturellement intitulé “Jungle Fever“.

Comme tous les enfants, je faisais des dessins. Naïfs, charmants. Contrairement à mes petits camarades qui finissaient par passer à autre chose en grandissant, j’ai continué à dessiner. Le fait de réaliser que je le faisais mieux que les autres me motivait, me donnait une identité, et surtout, me rendait populaire auprès des filles. Mes parents ont finalement décidé de m'envoyer dans une école d'art, et j'ai été admis aux Arts Déco. Je me suis pris pour un véritable artiste. Assis à la terrasse du "Select" à Montparnasse, je me prenais très au sérieux. J’allais à la Cinémathèque de la rue d'Ulm presque tous les soirs. C'est là que j'ai découvert les comédies musicales américaines. Quel choc ! Quelle révélation ! Busby Berkley, Funny Face, Pajama Game, The band Wagon, Singin'in the Rain, Guys and dolls, des gangsters, des boxeurs, des marins, qui dansaient ! J'étais subjugué ! Cela n'avait rien à voir avec la danse classique que ma mère enseignait aux petites filles dans son école de danse de Saint Mandé. C'était beaucoup plus, disons... viril. Gene Kelly, Michael Kidd, les GI's qui dansent dans It's always fair weather, Bob Fosse, Tommy Rall, je voulais être comme eux. Si bien que j'ai finalement décidé de faire de la danse. Ma mère m'a présenté à son vieil ami Marcel Berger, qui avait été le partenaire d'Anna Pavlova et dont les enseignements étaient plus proches du cirque que du ballet. Ce qui, bien sûr, me plaisait énormément. J'ai pris des cours de danse pendant trois ans. D'abord deux fois par semaine, puis tous les jours, jusqu'à la troisième année où, grâce à une bourse d’études, j'ai réussi à suivre des cours à l'American Ballet Center de Robert Joffrey à New York, pendant les vacances d'été,. Mon job consistait à nettoyer les studios et les vestiaires en échange d’heures de cours. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment apprécié l'esthétique du ballet. En dehors des figures athlétiques comme les sauts et les pirouettes, je trouvais ça obsolète, pas assez moderne. West Side Story, Jerome Robbins, les Jets, les Sharks, c'était plus mon style. Un jour, après le cours, Robert Joffrey m'a pris à part et m'a dit : "Tu ne seras jamais un danseur, tu es trop petit, tu n'es pas assez fort, tu as du mal à soulever les filles... Si tu veux vraiment être danseur, tu peux essayer Broadway ou Hollywood, mais franchement, à ta place, je continuerais à faire des petits dessins comme ceux que tu trimbales toujours avec toi." Je me suis directement rentré à Paris.

Après cinq ans chez Esquire, j'avais l'impression que ma carrière d'artiste n'allait nulle part. Bien sûr, j'étais très occupé et j'apprenais beaucoup, mais j'avais l'impression de n'utiliser mes compétences que pour illustrer les idées des autres, alors qu'en fait, ce que je voulais, c’était illustrer les miennes. Être moi-même et en vivre. Un jour, je déjeunais avec Harold Hayes, je lui ai avoué que je portais des chaussures à talon. Pour un Américain du Sud profond, fils puritain d'un pasteur protestant, un tel aveu lui a paru scandaleux ! Je lui ai expliqué que non seulement je me sentais mieux avec ces quelques centimètres de plus qui compensaient mes jambes courtes, mais qu’en plus je portais aussi des épaulettes dans mon tee-shirt, tout comme lui portait des épaulettes dans sa veste, pour paraître plus large d'épaules. Et quand, cerise sur le gâteau, je lui ai dit avoir un maillot de bain Op Art - à la Bridget Riley - qui donnait une impression de volume à une surface plane, il a décidé de me donner 8 pages dans le magazine pour développer cette histoire que nous avons appelée "The French Correction" en hommage au film "The French Connection". C'était la première fois que j'étais l'auteur de mes propres fantasmes . L'histoire est parue dans notre numéro de mars et a connu un tel succès que j'ai été invité au Mike Douglas Show, la célèbre émission de télévision des années 70.

Depuis mon enfance, on dit de moi que je suis un touche-à-tout et je n'aime pas ça. Quand j'avais quatorze ans, un ami de ma mère m'a mis en garde : “Attention Jean-Paul, Jack of all trades, master of none !". Une remarque à laquelle, après un court temps de réflexion, j'ai répondu avec l’aplomb qui caractérise souvent les adolescents : "Bon, d'accord, je suis peut-être un touche-à-tout pour le moment, mais attendez de voir : un jour, je serai “master of all“. C’était terriblement prétentieux mais je l'ai vraiment dit. Pour moi, "Jack of all trades" est une expression péjorative qui suggère la superficialité. Même si je prends souvent la frivolité comme paramètre de mon travail, je ne le fais jamais de manière superficielle, je ne badine pas avec les choses. J'essaie de m'investir dans les projets avec toute l'énergie dont je suis capable. Je suis fondamentalement un graphiste, un dessinateur, un illustrateur. Mais je n'ai jamais eu peur d'utiliser tous les moyens d'expression possibles, le dessin - bien sûr -, la photographie, le collage, le cinéma, les décors, les costumes, tout ce que vous voulez... Toute technique que je pense pouvoir maîtriser.

J'ai toujours aimé travailler avec les filles. Quand j'étais ado, j'étais systématiquement attirée par les filles qui avaient du style, celles qui s'arrangeaient mieux que les autres, et j'allais jusqu'à les conseiller sur ce qu'elles devaient porter ou non. Beaucoup plus tard, quand je vivais à New York, j'ai continué à faire la même chose, cette fois avec Toukie Smith, avec qui j'ai vécu, et dont la coupe de cheveux courte inspirée des Massaïs représentait pour moi la seule alternative à ces coiffures "Pompadour" élaborées qui étaient si populaires chez les femmes afro-américaines à la fin des années 60. Tout cela pour dire que Toukie était pour moi à l'époque l'incarnation parfaite de la féminité noire. Même chose pour la forme du son corps dont j'ai choisi de célébrer les longues jambes et les fesses généreuses en les exagérant. En 1973, j'ai réalisé une sculpture à taille réduite de Toukie d’après moulage que je ne trouvais pas assez lyrique alors j’ai allongé ses jambes et son cou, exagéré ses fesses... C’était gonflé pour l’époque ! Toukie détestait ça !

Grace Jones, en revanche, était très réceptive à mes idées. Je pense que c'est ce qu'elle aimait chez moi. Lorsque nous nous sommes rencontrés, dans les années 70, elle était mannequin et chanteuse disco en herbe. Comme je l'ai dit plus haut, j'étais art editor chez Esquire, ce qui, à ses yeux, me conférait une aura particulière. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je travaillais déjà sur différents projets incluant des afro-américains. Grace et moi sommes tombés très amoureux l'un de l'autre. C'est pour ça que le partenariat a si bien fonctionné. Et quand j'ai créé ce personnage de fiction, basé sur la vision que j’avais d’elle mais qui ne correspondait pas forcément à sa réalité, je n'avais aucune idée que 30 ans plus tard, il serait encore si populaire.

La fin de notre histoire en 1982 a été difficile. Nous nous détestions à ce moment-là. Pourtant, nous devions nous serrer les coudes pour permettre au spectacle de se poursuivre (spectacle pour lequel j'avais travaillé comme un fou pendant trois années entières). Trop de disputes, trop de mensonges, je n'en pouvais plus. Dès la sortie de Jungle Fever, mon premier livre, je suis retourné en Europe et j’ai rencontré Farida. Elle m'a permis d'oublier le gâchis que j'avais laissé derrière moi et de commencer une nouvelle vie. Une page s'est tournée. Farida est quelqu'un que je respecte énormément, je resterai probablement ami avec elle toute ma vie.

Mais Karen, ma femme, est la seule et unique muse que j'ai épousée. Elle me fascine et m'inspire toujours, même si, depuis vingt ans que nous sommes ensemble, notre relation a tout naturellement pris une autre dimension. Karen est une créatrice à part entière. Elle est la femme de ma vie, ma complice et ma muse de tous les instants. La mode est une affaire de famille. À la mort de ma mère en 2010, j’ai appris que mes grands-parents paternels avaient autrefois une boutique de passementerie devant les Galeries Lafayette. Ils sont morts tragiquement trop jeunes mais ils ont été dans le chiffon et les rubans toute leur vie ! Je comprends mieux pourquoi je me suis mis à dessiner des vêtements et des silhouettes… Je me demande parfois si mes enfants vont nous suivre dans cette tradition familiale. Loreleï, notre fille, est également douée pour la mode. Elle l’étudie à la Parsons School of Design de New York, et son frère Théo, qui vient d'avoir 16 ans, commence à être très sensible au style. Il a grandi et s’est allongé ces derniers temps et, franchement, je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, mais il est pas mal ! Comme il est un peu bâti comme moi, avec les jambes un peu courtes, je lui ai proposé de l’initier à la French Correction, de lui faire faire des pantalons avec la taille un peu haute. L’idée à l’air de lui plaire. On s’amuse bien, il m’inspire…

Comme je l'ai dit tout à l’heure, j'ai commencé mon introspection à New York au début des années 70. Par pur hasard. J'habitais juste en face de la Factory d'Andy Warhol, dans le même pâté de maisons que le Max's Kansas City. J’ai donc eu l'occasion de me mêler aux personnages les plus branchés de la contre-culture américaine. Un terreau qui n'était pas sans rappeler le Paris des années 30. Lorsque Harold Hayes a quitté Esquire, j’ai démissionné et j’ai commencé à travailler sur mes propres projets. J’ai notamment travaillé avec Nick Cohn, un journaliste et écrivain qui avait participé à l’écriture d’un livre culte : Rock Dreams, un livre illustré qui était la référence dans le monde du Rock & Roll de l'époque. Comme moi, Nick aimait l’atmosphère un peu trash de la 42ème rue et de ses peepshows. Nous en avons fait un sujet pour le New York Magazine. Inutile de dire que nous nous sommes beaucoup amusés. Très vite, nous avons travaillé pour Andy Warhol sur une comédie musicale sur un jeune boxeur portoricain pour qui Andy avait craqué. On rêvait beaucoup. On avait des tonnes de projets, tous potentiellement plus "spectaculaires" les uns que les autres. Qu'ils se réalisent ou non n’avait aucune importance ! On adorait ce qu’on faisait !

Esquire se trouvait dans l'immeuble Look sur Madison Avenue. Dans le hall, il y avait un kiosque à journaux et, en tant que directeur artistique consciencieux, j'avais pris l'habitude d’y observer les lecteurs en train de feuilleter les magazines. Ils ne s'arrêtaient pas sur les images peintes ou les illustrations mais toujours sur les photographies. J'ai commencé à penser que si la plupart de mes illustrations étaient déjà extrêmement réalistes - peintes à partir de photographies - pourquoi ne pas peindre directement sur des photographies pour atteindre l’hyperréalisme que je recherchais. C'est ce que j'ai fait pendant des années, jusqu'à ce que je commence à utiliser un ordinateur. Je m'explique : d'abord je dessinais mon idée, puis les décors et parfois les costumes, ensuite nous commencions le casting, et enfin la mise en scène de la future image avant le shooting. C’est alors que je "déconstruisais" l'image, en découpant les films. À la fin, je faisais faire un tirage de l'image “déconstruite“ et je peignais dessus directement, à l'huile. Un processus très complexe et laborieux, mais c'est ainsi que je travaillais. Aujourd’hui, avec l’ordinateur, c’est beaucoup plus facile et cela me permet d'être plus précis. La photographie m'a toujours intéressé, mais quand j'étais jeune je ne me sentais pas directement concerné. Même si je trouvais les magazines de mode comme Harper's Bazaar très inspirants, le monde de la mode me paraissait trop féminin pour l'ado macho que j’étais. Pourtant, j'étais plus qu'admiratif devant les images de Richard Avedon et d’Irving Penn, avant de découvrir Guy Bourdin dont je vénérais le travail. Il a été le premier photographe à utiliser des idées surréalistes sans que ce soit ringard. L’humour dans la photo de mode, c’est lui ! Je le considère comme le plus grand. J'allais oublier Doisneau! J’adorais son travail déjà quand je préparais les Arts Déco. Aujourd'hui, j'aime beaucoup Tim Walker, il est bien plus qu'un photographe de mode, il a un univers propre, c’est un artiste.

Sans hésitation, le long métrage que j'ai écrit en 1998. Un producteur avec lequel j'avais beaucoup travaillé dans la publicité a décidé qu'il était temps pour moi de passer à des projets plus importants. Comme j'avais le vent en poupe, j’étais censé accepter et je l’ai fait. J’ai signé le contrat et je me suis mis au travail. Mais je ne savais pas du tout de quoi parler. On a engagé des scénaristes qui s’orientaient systématiquement sur mon livre autobiographique, Jungle Fever, et sur moi, son auteur, comme intrigue de leur scénario. Ils faisaient de moi, ou en tout cas de l’idée qu’ils avaient de moi, le personnage principal. Ils s’y sont pris à plusieurs reprises mais n’ont pas réussi à écrire quelque chose de suffisamment satisfaisant. C’est là que j’ai essayé d’écrire moi-même le scénario, puisque de toute façon, ça parlait de moi. Il m'a fallu environ deux ans pour écrire mon premier jet, mais pour une raison quelconque, le producteur s'est dégonflé et a abandonné le projet.

Pour ce qui est de la culture, je ne sais vraiment pas, je dirais que le défilé du Bicentenaire de la Révolution française en 1989, a probablement été le projet le plus gros et le plus ambitieux que j'ai jamais entrepris. J'ai aussi réalisé quelques publicités pour Chanel dans les années 90, que j'aime toujours beaucoup. Et aussi bien sûr ma rétrospective aux Arts Décos, il y a quelques années. Cela m'a aidé à oublier la déception de ne pas avoir pu faire mon long métrage.

“Be yourself“. C’est ce que ma mère me disait et c’est aussi ce que me disait Howard Hayes à Esquire.

![]()

Dans votre livre “So Far So Goude“ vous dites qu’enfant, alors que vous habitiez près du zoo de Vincennes, vous entendiez les cris des animaux la nuit. Pouvez-vous nous en dire plus sur vos premières influences et leur impact sur votre travail ?

Je suis né à Saint Mandé, une petite ville de banlieue aux portes de Paris, juste en face du zoo de Vincennes - ce qui explique l’influence des "rugissements de la ménagerie" - et, à côté du Palais de la Porte Dorée, un magnifique musée consacré alors aux gloires passées de l'empire colonial français. J'ai commencé à gagner ma vie en tant qu'illustrateur au début des années 60, alors que j'étais encore aux Arts Déco. J'avais environ 20 ans. Quelques années plus tard, j'ai eu la chance d'être présenté à Harold Hayes, le rédacteur en chef du magazine Esquire, qui m'a fait venir à New York et m’a proposé de travailler pour lui en tant que directeur artistique. C’était en 1969 et le prestige d'Esquire était à son zénith. Toutes les stars de la littérature américaine y collaboraient : Tom Wolfe, Norman Mailer, Truman Capote, Gore Vidal, James Baldwin, et j'en passe. Si Harold Hayes m'avait engagé pour apporter une nouvelle identité visuelle à son magazine, il m'avait également encouragé à continuer de développer certaines de mes idées les plus improbables. Au bout d'un an, et à mon grand soulagement, j'ai été promu au poste de “art editor“ du magazine. Finies les mises en page ! J'étais chargé de trouver des idées visuelles pour le magazine et de les exécuter, ce qui me permettait de me concentrer sur des sujets qui m'inspiraient personnellement. J'avais envie de m'impliquer davantage dans les différents projets et de produire un travail qui reflétait mes propres valeurs. Après tout, même si je suis à moitié américain du côté maternel, je suis né et j'ai grandi en France, et je portais en moi une sensibilité très française, à laquelle j'étais très attaché et que je n'avais aucune intention de perdre. Je me souviens d'avoir vu Federico Fellini interviewé à New York à la télévision tard dans la nuit, il expliquait pourquoi l'idée de travailler aux États-Unis ne lui plaisait pas. Il aimait Hollywood mais il s’y sentait perdu, la culture américaine étant trop éloignée de la sienne. Il estimait que son inspiration, ses idées, ne pouvaient se développer que dans le contexte de ses racines italiennes. Sa réponse m'a impressionné. Elle a soulevé une question : Quelle est ma culture ? Et comme le dit le cliché, "qui suis-je ?", "où vais-je ? »… Je n'y avais jamais sérieusement réfléchi. J'aimais les arts, le théâtre, le cinéma et les filles, les filles exotiques en particulier. Et quand une de mes amies noires m'a dit que j'avais la “Jungle Fever“, cela m'a donné l'idée d'un livre qui irait à la racine de ce qu'elle suggérait. Avais-je attrapé une nouvelle maladie ? Cela m'a fait prendre conscience que j'avais une véritable histoire à raconter, qu'à ma connaissance, personne n'avait racontée auparavant. Me choisissant moi-même et mon itinéraire comme paramètres, j'ai décidé de développer ma propre mythologie et j'ai commencé à écrire un livre autobiographique que j'ai tout naturellement intitulé “Jungle Fever“.

Quand avez-vous réalisé que vous étiez doué en dessin ?

Comme tous les enfants, je faisais des dessins. Naïfs, charmants. Contrairement à mes petits camarades qui finissaient par passer à autre chose en grandissant, j’ai continué à dessiner. Le fait de réaliser que je le faisais mieux que les autres me motivait, me donnait une identité, et surtout, me rendait populaire auprès des filles. Mes parents ont finalement décidé de m'envoyer dans une école d'art, et j'ai été admis aux Arts Déco. Je me suis pris pour un véritable artiste. Assis à la terrasse du "Select" à Montparnasse, je me prenais très au sérieux. J’allais à la Cinémathèque de la rue d'Ulm presque tous les soirs. C'est là que j'ai découvert les comédies musicales américaines. Quel choc ! Quelle révélation ! Busby Berkley, Funny Face, Pajama Game, The band Wagon, Singin'in the Rain, Guys and dolls, des gangsters, des boxeurs, des marins, qui dansaient ! J'étais subjugué ! Cela n'avait rien à voir avec la danse classique que ma mère enseignait aux petites filles dans son école de danse de Saint Mandé. C'était beaucoup plus, disons... viril. Gene Kelly, Michael Kidd, les GI's qui dansent dans It's always fair weather, Bob Fosse, Tommy Rall, je voulais être comme eux. Si bien que j'ai finalement décidé de faire de la danse. Ma mère m'a présenté à son vieil ami Marcel Berger, qui avait été le partenaire d'Anna Pavlova et dont les enseignements étaient plus proches du cirque que du ballet. Ce qui, bien sûr, me plaisait énormément. J'ai pris des cours de danse pendant trois ans. D'abord deux fois par semaine, puis tous les jours, jusqu'à la troisième année où, grâce à une bourse d’études, j'ai réussi à suivre des cours à l'American Ballet Center de Robert Joffrey à New York, pendant les vacances d'été,. Mon job consistait à nettoyer les studios et les vestiaires en échange d’heures de cours. À vrai dire, je n'ai jamais vraiment apprécié l'esthétique du ballet. En dehors des figures athlétiques comme les sauts et les pirouettes, je trouvais ça obsolète, pas assez moderne. West Side Story, Jerome Robbins, les Jets, les Sharks, c'était plus mon style. Un jour, après le cours, Robert Joffrey m'a pris à part et m'a dit : "Tu ne seras jamais un danseur, tu es trop petit, tu n'es pas assez fort, tu as du mal à soulever les filles... Si tu veux vraiment être danseur, tu peux essayer Broadway ou Hollywood, mais franchement, à ta place, je continuerais à faire des petits dessins comme ceux que tu trimbales toujours avec toi." Je me suis directement rentré à Paris.

Votre travail est un mélange singulier de plusieurs médiums: illustration, photographie, design graphique, peinture, théâtre. Quand avez-vous commencé à les assembler ? Quel est le process créatif de la “French Correction“ ?

Après cinq ans chez Esquire, j'avais l'impression que ma carrière d'artiste n'allait nulle part. Bien sûr, j'étais très occupé et j'apprenais beaucoup, mais j'avais l'impression de n'utiliser mes compétences que pour illustrer les idées des autres, alors qu'en fait, ce que je voulais, c’était illustrer les miennes. Être moi-même et en vivre. Un jour, je déjeunais avec Harold Hayes, je lui ai avoué que je portais des chaussures à talon. Pour un Américain du Sud profond, fils puritain d'un pasteur protestant, un tel aveu lui a paru scandaleux ! Je lui ai expliqué que non seulement je me sentais mieux avec ces quelques centimètres de plus qui compensaient mes jambes courtes, mais qu’en plus je portais aussi des épaulettes dans mon tee-shirt, tout comme lui portait des épaulettes dans sa veste, pour paraître plus large d'épaules. Et quand, cerise sur le gâteau, je lui ai dit avoir un maillot de bain Op Art - à la Bridget Riley - qui donnait une impression de volume à une surface plane, il a décidé de me donner 8 pages dans le magazine pour développer cette histoire que nous avons appelée "The French Correction" en hommage au film "The French Connection". C'était la première fois que j'étais l'auteur de mes propres fantasmes . L'histoire est parue dans notre numéro de mars et a connu un tel succès que j'ai été invité au Mike Douglas Show, la célèbre émission de télévision des années 70.

Depuis mon enfance, on dit de moi que je suis un touche-à-tout et je n'aime pas ça. Quand j'avais quatorze ans, un ami de ma mère m'a mis en garde : “Attention Jean-Paul, Jack of all trades, master of none !". Une remarque à laquelle, après un court temps de réflexion, j'ai répondu avec l’aplomb qui caractérise souvent les adolescents : "Bon, d'accord, je suis peut-être un touche-à-tout pour le moment, mais attendez de voir : un jour, je serai “master of all“. C’était terriblement prétentieux mais je l'ai vraiment dit. Pour moi, "Jack of all trades" est une expression péjorative qui suggère la superficialité. Même si je prends souvent la frivolité comme paramètre de mon travail, je ne le fais jamais de manière superficielle, je ne badine pas avec les choses. J'essaie de m'investir dans les projets avec toute l'énergie dont je suis capable. Je suis fondamentalement un graphiste, un dessinateur, un illustrateur. Mais je n'ai jamais eu peur d'utiliser tous les moyens d'expression possibles, le dessin - bien sûr -, la photographie, le collage, le cinéma, les décors, les costumes, tout ce que vous voulez... Toute technique que je pense pouvoir maîtriser.

Quel est le rôle de la “muse“ dans votre travail ?

J'ai toujours aimé travailler avec les filles. Quand j'étais ado, j'étais systématiquement attirée par les filles qui avaient du style, celles qui s'arrangeaient mieux que les autres, et j'allais jusqu'à les conseiller sur ce qu'elles devaient porter ou non. Beaucoup plus tard, quand je vivais à New York, j'ai continué à faire la même chose, cette fois avec Toukie Smith, avec qui j'ai vécu, et dont la coupe de cheveux courte inspirée des Massaïs représentait pour moi la seule alternative à ces coiffures "Pompadour" élaborées qui étaient si populaires chez les femmes afro-américaines à la fin des années 60. Tout cela pour dire que Toukie était pour moi à l'époque l'incarnation parfaite de la féminité noire. Même chose pour la forme du son corps dont j'ai choisi de célébrer les longues jambes et les fesses généreuses en les exagérant. En 1973, j'ai réalisé une sculpture à taille réduite de Toukie d’après moulage que je ne trouvais pas assez lyrique alors j’ai allongé ses jambes et son cou, exagéré ses fesses... C’était gonflé pour l’époque ! Toukie détestait ça !

Grace Jones, en revanche, était très réceptive à mes idées. Je pense que c'est ce qu'elle aimait chez moi. Lorsque nous nous sommes rencontrés, dans les années 70, elle était mannequin et chanteuse disco en herbe. Comme je l'ai dit plus haut, j'étais art editor chez Esquire, ce qui, à ses yeux, me conférait une aura particulière. Lorsque nous nous sommes rencontrés, je travaillais déjà sur différents projets incluant des afro-américains. Grace et moi sommes tombés très amoureux l'un de l'autre. C'est pour ça que le partenariat a si bien fonctionné. Et quand j'ai créé ce personnage de fiction, basé sur la vision que j’avais d’elle mais qui ne correspondait pas forcément à sa réalité, je n'avais aucune idée que 30 ans plus tard, il serait encore si populaire.

La fin de notre histoire en 1982 a été difficile. Nous nous détestions à ce moment-là. Pourtant, nous devions nous serrer les coudes pour permettre au spectacle de se poursuivre (spectacle pour lequel j'avais travaillé comme un fou pendant trois années entières). Trop de disputes, trop de mensonges, je n'en pouvais plus. Dès la sortie de Jungle Fever, mon premier livre, je suis retourné en Europe et j’ai rencontré Farida. Elle m'a permis d'oublier le gâchis que j'avais laissé derrière moi et de commencer une nouvelle vie. Une page s'est tournée. Farida est quelqu'un que je respecte énormément, je resterai probablement ami avec elle toute ma vie.

Mais Karen, ma femme, est la seule et unique muse que j'ai épousée. Elle me fascine et m'inspire toujours, même si, depuis vingt ans que nous sommes ensemble, notre relation a tout naturellement pris une autre dimension. Karen est une créatrice à part entière. Elle est la femme de ma vie, ma complice et ma muse de tous les instants. La mode est une affaire de famille. À la mort de ma mère en 2010, j’ai appris que mes grands-parents paternels avaient autrefois une boutique de passementerie devant les Galeries Lafayette. Ils sont morts tragiquement trop jeunes mais ils ont été dans le chiffon et les rubans toute leur vie ! Je comprends mieux pourquoi je me suis mis à dessiner des vêtements et des silhouettes… Je me demande parfois si mes enfants vont nous suivre dans cette tradition familiale. Loreleï, notre fille, est également douée pour la mode. Elle l’étudie à la Parsons School of Design de New York, et son frère Théo, qui vient d'avoir 16 ans, commence à être très sensible au style. Il a grandi et s’est allongé ces derniers temps et, franchement, je ne dis pas ça parce que c'est mon fils, mais il est pas mal ! Comme il est un peu bâti comme moi, avec les jambes un peu courtes, je lui ai proposé de l’initier à la French Correction, de lui faire faire des pantalons avec la taille un peu haute. L’idée à l’air de lui plaire. On s’amuse bien, il m’inspire…

New York dans les années 70, le CBGB et le Max's Kansas City… des marqueurs forts dans l’art, la musique, la mode… Quelle fût votre expérience à New York à cette époque et comme cela a-t-il influencé votre travail ?

Comme je l'ai dit tout à l’heure, j'ai commencé mon introspection à New York au début des années 70. Par pur hasard. J'habitais juste en face de la Factory d'Andy Warhol, dans le même pâté de maisons que le Max's Kansas City. J’ai donc eu l'occasion de me mêler aux personnages les plus branchés de la contre-culture américaine. Un terreau qui n'était pas sans rappeler le Paris des années 30. Lorsque Harold Hayes a quitté Esquire, j’ai démissionné et j’ai commencé à travailler sur mes propres projets. J’ai notamment travaillé avec Nick Cohn, un journaliste et écrivain qui avait participé à l’écriture d’un livre culte : Rock Dreams, un livre illustré qui était la référence dans le monde du Rock & Roll de l'époque. Comme moi, Nick aimait l’atmosphère un peu trash de la 42ème rue et de ses peepshows. Nous en avons fait un sujet pour le New York Magazine. Inutile de dire que nous nous sommes beaucoup amusés. Très vite, nous avons travaillé pour Andy Warhol sur une comédie musicale sur un jeune boxeur portoricain pour qui Andy avait craqué. On rêvait beaucoup. On avait des tonnes de projets, tous potentiellement plus "spectaculaires" les uns que les autres. Qu'ils se réalisent ou non n’avait aucune importance ! On adorait ce qu’on faisait !

Qu’est-ce qui vous a amené à la photographie et quels sont les photographes qui vous inspirent le plus ?

Esquire se trouvait dans l'immeuble Look sur Madison Avenue. Dans le hall, il y avait un kiosque à journaux et, en tant que directeur artistique consciencieux, j'avais pris l'habitude d’y observer les lecteurs en train de feuilleter les magazines. Ils ne s'arrêtaient pas sur les images peintes ou les illustrations mais toujours sur les photographies. J'ai commencé à penser que si la plupart de mes illustrations étaient déjà extrêmement réalistes - peintes à partir de photographies - pourquoi ne pas peindre directement sur des photographies pour atteindre l’hyperréalisme que je recherchais. C'est ce que j'ai fait pendant des années, jusqu'à ce que je commence à utiliser un ordinateur. Je m'explique : d'abord je dessinais mon idée, puis les décors et parfois les costumes, ensuite nous commencions le casting, et enfin la mise en scène de la future image avant le shooting. C’est alors que je "déconstruisais" l'image, en découpant les films. À la fin, je faisais faire un tirage de l'image “déconstruite“ et je peignais dessus directement, à l'huile. Un processus très complexe et laborieux, mais c'est ainsi que je travaillais. Aujourd’hui, avec l’ordinateur, c’est beaucoup plus facile et cela me permet d'être plus précis. La photographie m'a toujours intéressé, mais quand j'étais jeune je ne me sentais pas directement concerné. Même si je trouvais les magazines de mode comme Harper's Bazaar très inspirants, le monde de la mode me paraissait trop féminin pour l'ado macho que j’étais. Pourtant, j'étais plus qu'admiratif devant les images de Richard Avedon et d’Irving Penn, avant de découvrir Guy Bourdin dont je vénérais le travail. Il a été le premier photographe à utiliser des idées surréalistes sans que ce soit ringard. L’humour dans la photo de mode, c’est lui ! Je le considère comme le plus grand. J'allais oublier Doisneau! J’adorais son travail déjà quand je préparais les Arts Déco. Aujourd'hui, j'aime beaucoup Tim Walker, il est bien plus qu'un photographe de mode, il a un univers propre, c’est un artiste.

Y a-t-il un projet que vous avez imaginé et jamais réalisé ?

Sans hésitation, le long métrage que j'ai écrit en 1998. Un producteur avec lequel j'avais beaucoup travaillé dans la publicité a décidé qu'il était temps pour moi de passer à des projets plus importants. Comme j'avais le vent en poupe, j’étais censé accepter et je l’ai fait. J’ai signé le contrat et je me suis mis au travail. Mais je ne savais pas du tout de quoi parler. On a engagé des scénaristes qui s’orientaient systématiquement sur mon livre autobiographique, Jungle Fever, et sur moi, son auteur, comme intrigue de leur scénario. Ils faisaient de moi, ou en tout cas de l’idée qu’ils avaient de moi, le personnage principal. Ils s’y sont pris à plusieurs reprises mais n’ont pas réussi à écrire quelque chose de suffisamment satisfaisant. C’est là que j’ai essayé d’écrire moi-même le scénario, puisque de toute façon, ça parlait de moi. Il m'a fallu environ deux ans pour écrire mon premier jet, mais pour une raison quelconque, le producteur s'est dégonflé et a abandonné le projet.

Quel projet a eu le plus d’impact sur votre façon de travailler ? Et lequel a, selon vous, eu le plus d’impact, culturellement parlant ?

Pour ce qui est de la culture, je ne sais vraiment pas, je dirais que le défilé du Bicentenaire de la Révolution française en 1989, a probablement été le projet le plus gros et le plus ambitieux que j'ai jamais entrepris. J'ai aussi réalisé quelques publicités pour Chanel dans les années 90, que j'aime toujours beaucoup. Et aussi bien sûr ma rétrospective aux Arts Décos, il y a quelques années. Cela m'a aidé à oublier la déception de ne pas avoir pu faire mon long métrage.

Quel est le meilleur conseil qu’on vous ait donné ?

“Be yourself“. C’est ce que ma mère me disait et c’est aussi ce que me disait Howard Hayes à Esquire.